ウォーク企画、三保松原「富士山―信仰の対象と芸術の源泉」を令和7年3月15日開催しました。

「きよみ潟 ふじの煙や 消えぬらん 月影みがく 三保の浦波」 後鳥羽院

富士山が、平成25年(2013)6月22日、世界遺産に登録され今年で12年経ちます。三保松原が、富士山から約45kmほど離れた構成資産として登録された理由は、古代から積み重ねられた富士山と三保松原を表現した数々の絵画や多くの歌人の和歌が、「信仰の対象と芸術の源泉」として富士山との関係性が深く、構成資産に相応しいと評価されたためと考えられます。

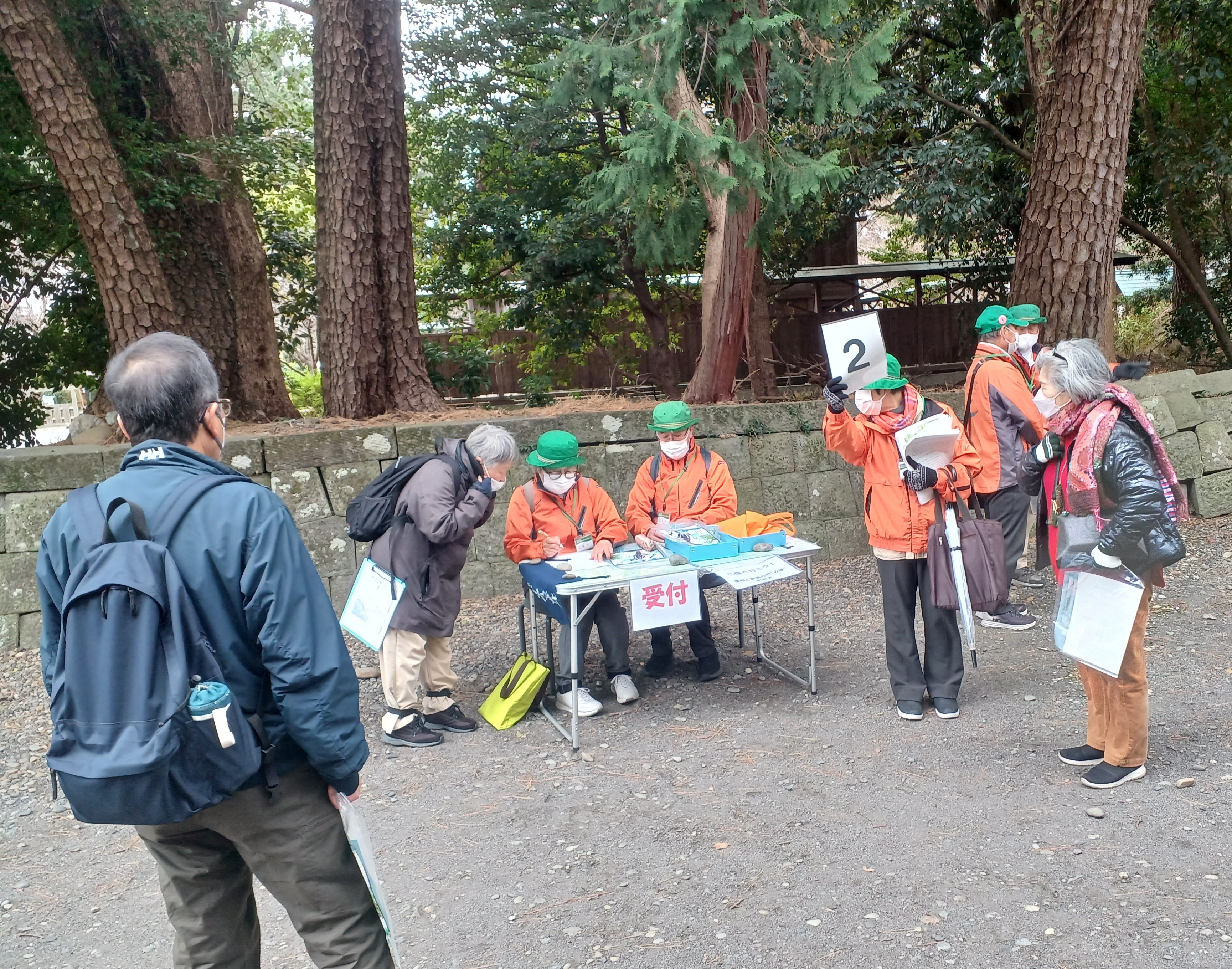

当日は、曇り空の少し肌寒い日となりましたが事前に応募されたお客様にご参加いただきました。①御穂神社 ②神の道 ③羽衣の松 ④エレーヌの碑 ⓹松林⑥羽車神社等 をご案内しました。ご案内ポイントの一部をご紹介します。

御穂神社は千古の昔より、海の遙か彼方、神々の世界より小波の打ち寄せるところ、白砂青松三保松原に鎮座し、三保大明神とも称せられ、朝廷を始め源氏・今川氏・武田氏・豊臣氏・徳川氏に篤く崇敬されました。清水・庵原の総氏神様として親しまれ、清水の文化発祥の地であると共に全国から多くの方々が参拝する御神木「羽衣の松」の神社です。

境内の建築物を中心にじっくり時間をかけご案内いたしました。

境内の建築物を中心にじっくり時間をかけご案内いたしました。

御穂神社の正面から真南に向かって、樹齢200年とも 300年とも言われる松の並木道が約460m続きます。この松の並木道は御穂神社に来臨する神様がお通りになる「神の道」です。現在でも毎年2月14日の深夜、この道を通って神迎えの神事が行われています。中央の木道(ユーカリの木)は、松の根を保護するため、平成21年(2009)設置されました。

並木の道の説明パネルでも立ち止まりちゃっきり節の歌詞の意味、松の種類等もご案内いたしました。

並木の道の説明パネルでも立ち止まりちゃっきり節の歌詞の意味、松の種類等もご案内いたしました。

2019年3月に開館したみほしるべは「三保を知る」、「道しるべ」という、2つの意味があります。三保松原の玄関口の施設として、名勝及び世界文化遺産の構成資産としての価値や魅力、松原保全の大切さをわかりやすく紹介し、後世に継承する役割を担っています。これまで三保松原が芸術の創造にインスピレーションを与えてきたように、三保松原で新しい文化の創造につながる活動を行っていく施設を目指して設置されました。和歌や浮世絵、パネル等が数多く展示された展示室もご案内させていただきました。

「三保松原」は、万葉の昔から白砂青松と霊峰富士の眺望の素晴らしさでその名を知られています。これまでに数多くの人がこの景色に感動し、魂に刻んできたかは現代に伝わる数多くの詩歌、絵画が如実に証明しています。今日は残念ながら曇り空のため富士山は隠れていました。

松林を抜け、海岸から富士の方角を望みましたが、残念ながら雲に隠れていました。

松林を抜け、海岸から富士の方角を望みましたが、残念ながら雲に隠れていました。

ガイドが時間をかけてご案内しましたので、参加された方からの質問も相次ぎ、会話も弾み、時間を感じさせない楽しいウォークとなりました。

参加された方からは、「とても勉強になり、有意義な時間でした。」「松林を散策出来てよかったです。」「三保の文化と歴史、地理がよくわかりました。」「地元なのに知らないことばかりでした。三保の再発見ができました。」「三保のことをよく知る機会になりました。」「三保にはなかなか来る機会がありませんでした。丁寧に説明頂きよくわかりました。楽しかったです。」「地元の人間ですが、改めてガイドの説明を聞き、知らなかったこと、気付かなかったことに触れることができました。」等々のご感想を頂きました。参加された方、ガイドの方お疲れさまでした。