駿府ぶらウォーク~べらぼう蔦重・一九の道~ 6月28日(土)開催されました。

2025年6月28日(土)、駿府城ラン・アンド・リフレッシュステーションを出発点に、「東海道中膝栗毛」の作者で静岡出身の文豪・十返舎一九の足跡をたどる散策イベント「駿府ぶらウォーク」が開催されました。

江戸の出版界を牽引した蔦屋重三郎の庇護のもと創作活動を行った一九。

そのゆかりの地を『駿府ウェイブ』のガイド5名がご案内し、炎天下にも関わらずご参加くださった13名の皆さまとともに、歴史と文学を巡るひとときを楽しみました。

9:30 R&Rステーションをスタート。以下のスポットを巡る約3kmのコースとなりました。

↓R&Rステーション

↓駿府城二ノ丸北門

↓東御門

↓弥次喜多像

↓上伝馬町

↓旧東海道

↓両替町

↓札ノ辻(高札場跡)

↓一九生家跡伝承地説明板

↓駿府町奉行所跡(現在の静岡市役所本館)

↓大手門跡

↓再び東御門

紅葉山庭園茶室(ゴール)

↓R&Rステーション

↓駿府城二ノ丸北門

駿府城の北門を通ってふり返ると、門の傾きや高さに左右で違いがあるのがわかります。

これは「天下普請」により、左右それぞれ別の大名が工事を担当したため統一されていないのですが、当時は城の建築を急いでいたこともあり、「細かい違いはあとで大工仕事で調整すれば大丈夫」という考えのもと、このまま完成とされたそうです。

歴史の背景が垣間見えて、何気ない風景にもドラマがありますね!

「駿府城公園内の”木”はいつ頃からのものか」とご質問がありました。

駿府公園全体の整備は昭和24年(1949年)に「中央公園」として始まり、昭和26年(1951年)に「駿府公園」と改称されました。

その後、段階的に施設や植栽が整備されたので、昭和30年以降に植えられたそうです。

※一九の自画像の説明中

↓東御門

↓弥次喜多像

「膝栗毛」では、弥次さんと喜多さんが日本中を旅しながら、各地で巻き起こす騒動や滑稽なエピソードが描かれますが、政治や幕府への言及は一切なし。

あくまで旅と日常のユーモアに徹しているため、庶民にも親しまれ、、版元(出版業者)にとっても安心して刊行できる作家として重宝されました。

同時代には滝沢馬琴もおりましたが、一九は庶民的でわかりやすい文体と笑いを武器に、版元との信頼関係を築きながら300を超える作品を書き、自らの筆一本で生計を立てる“職業作家の草分け”だったそうです。

↓上伝馬町 → 旧東海道 → 両替町 → 札ノ辻(高札場跡)

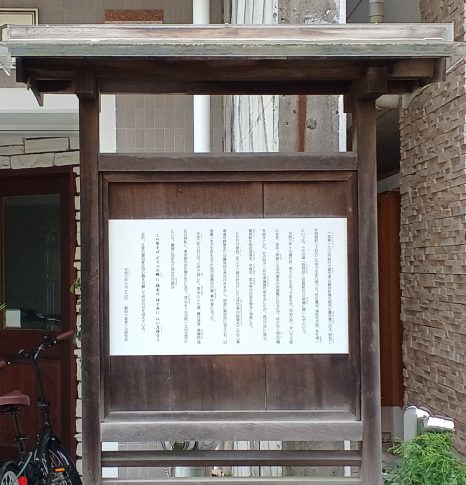

↓一九生家跡伝承地説明板

十返舎一九(本名:重田貞一)の波乱万丈な人生の話を聞きました。

1765年駿河国府中の町奉行同心の家に生まれ、父と同じ奉行所に勤めましたが、18歳のときに駿府町奉行・小田切土佐守に従い、大阪へ赴任します。

役人としての仕事をこなしながら近松門左衛門の流れを汲む浄瑠璃作者に弟子入りし〈近松与七〉の名で『木下蔭狭間合戦』の合作にも参加しました。

その後、材木商の婿となるも、ほどなく離縁されるなど、人生は波乱に満ちていました。

同心の職を辞し江戸に出て蔦屋重三郎のもとに居候しながら執筆活動を本格化させます。

元同心という経歴も手伝い、器用さと人脈を活かし重宝される存在となり、滑稽本の第一人者として名を馳せましたが、晩年は58歳で脳卒中を患い、1831年8月7日、66歳で生涯を閉じました。

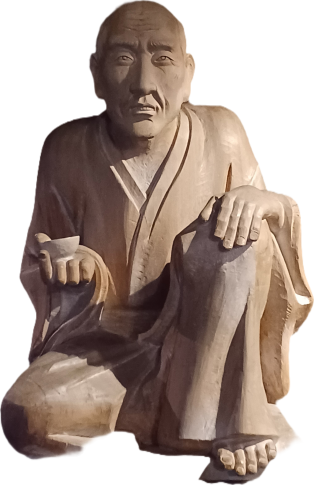

十返舎一九 木像 (丸子宿 丁子屋 所蔵)

十返舎一九 木像 (丸子宿 丁子屋 所蔵)

↓駿府町奉行所跡(現在の静岡市役所本館)

↓大手門跡

↓再び東御門

紅葉山庭園茶室(ゴール)

終着地は、静けさと四季の美しさが広がる紅葉山庭園。

駿府城公園の緑に包まれて、呈茶をいただきました。

お菓子は松柏堂さんのあべのはな、お茶は本山抹茶

炎天下にも関わらず、最後までご参加くださった皆さまに心より御礼申し上げます。

そしてスタッフの皆さま、ご案内くださったガイドの皆さま、本当にお疲れさまでした。

今後も、駿府の歴史と文化の魅力を分かち合える機会をご一緒できますことを、楽しみにしております。

そして蔦屋重三郎と十返舎一九に「おっ?」と思った方は、ぜひこちら ↓ ↓ ↓ のトピックスもチェックしてみてください。

二人の人物像や時代背景が、もっと面白く見えてくるかもしれません。

「十返舎一九と 蔦屋重三郎」静岡市歴史博物館において8月24日(日)まで開催中です。

『十返舎一九と東海道中膝栗毛』をテーマに、令和7年2月13日(木)会員向け講演会を開催しました。